(2004年7月16日に旧兵頭二十八ファンサイト『資料庫』へUPされたものです)

(兵頭 二十八 先生 より)

魚雷調整宜候!

約2000部が印刷され、1999年4月29日に都内のマニアックな書店に初登場、しかしほとんど人様の目に触れることもなく絶版となっております四谷ラウンドの『日本海軍の爆弾』が、近々「武道通信」のデジタル書籍ラインナップに加えられるらしいので、著者が出版後に余白に入れている書き込みをUPしようと思います。

それにしてもPDFではなくバイナリーで打ち直しとは聞いてなかった。どなたがタイプ入力したんでしょうか。あんな数字だらけの本なのに、入力ミスは無いんでしょうか。誤植に寛大な「武道通信」さんですから、皆様この点、ご承知置きくださいまし。著者は校正はしておりません(しろと言われても困るから全部PDFで頼んであるんだが……)。

なお武通からデジタル化されております小生の絶版本の印税は、すべて『並べてみりゃ分かる 第二次大戦の空軍戦力』で夜逃げした某G出版から印税の支払いを未だに受けられずにおられる当時の我が共著者の方々の口座へ速攻振り込まれる仕組みとなっております。満額には依然ほど遠いようです。

○ アメリカ合衆国戦略爆撃調査団『日本戦争経済の崩壊』(S25)によると、日本本土への投弾量は161425トン、ドイツへは1356808トンだと。

○ 関根一郎『飛行船の時代』(H5)によると、初のツェッペリンのロンドン爆撃は200kg爆弾を用いた。

○ 陸軍人の江橋英次郎の『航空魂』によると、海軍は大正2年6月に航空機から爆弾投下試験をしたのが日本初(63頁)。青島では、はじめに小さい気球をつけて投げつけ、弾頭が下になるよう図ったが、成績きわめて不良。鉄板矢羽根にあらためた(71頁)。

○ p.14「それとおぼしき写真が1枚」→「それとおぼしき写真が数枚」

○ 独のゴータはMG×3梃+50kg×7個+12.5kg×6個を積めた。ツェッペリンはその10倍という。ギガントになり初めて300kg爆弾を携行可に。

○ p.15 仏の航空隊は、他に100ミリ海軍砲弾も航空爆弾化している。炸薬はメリニットまたは過格魯兒酸塩。1915年に、それまでの手投げが、機外懸下となり、40kgの155ミリ砲弾も可能になった。

○ 福田敏之『姿なき尖兵』(H5)によると、昭和12年11月の上海で、シナ軍のカーチスホーク複葉戦闘機が、15kg爆弾を夜な夜な落とした。

○ p.33 「信管と発火装置が炸薬を完爆」→「信管が炸薬を完爆」

○ N.Friedman(1983)によると、ミッドウェーで米軍の使った蓋然性のある100ポンドGP爆弾Mark I は、全重52.664kg、炸薬29.51kgであった。また同じく500ポンド Mark 9は、全重222.9kg、炸薬146.6kgのライトケース爆弾であった。また同じく1000ポンド Mark 9は1944まで使われているライトケースだが、全重464.67kg、炸薬331.87kgであった。この最後のものは、計算すると炸填率71%ということになり、p.52数値と齟齬する。

○ 97式6番陸用爆弾は、沖縄の自衛隊駐屯地に「旧陸軍」の爆弾と誤記して実物が展示されていたのを見た。その解説板には、20×102センチ、56kg、炸薬23kgとあった。

○ 昭和16年時点で既知のドイツの250kg爆弾は、炸薬112.5kg、信管は側面に2個あり、頭部と尾部には無い。

○ p.42 カネオヘは岬であり、戦後は海兵隊の飛行場があるという。安部英夫氏指摘。

○ 澤地久枝『記録 ミッドウェー海戦』(S61)には「97式80番」と陸用爆弾の年式が書いてあるのだが、海軍文書には見えない。

○ p.46 「爆撃機中隊」→「爆撃中隊」

○ p.47 サラトガとレキシントンが戦艦改造であったがヨークタウンはそうではなかった。

○ p.50 1行目の「化学剤」とはアセトン溶液で、そのガラスのアンプルが割れてから5分~144時間で爆発した。 Mkは米海軍用。Mは米陸軍用。ANは共用。 またN.Friedman(1983)には600ポンド爆弾に相当するものが見えず、代わりに 550ポンドMk Iが見える。

○ p51 初期ラバウルにはB-17が250kg×6個の兵装でやってきたそう。

○ 那覇駐屯地に「米国500ポンド普通爆弾」あり。36×120センチ、全250kg、炸薬119kgと説明パネル。また「米国250ポンド普通爆弾」もあり。28×24センチ、125kg、炸56kgと。また「米国220ポンド破片爆弾」もあり。83×20センチ、110kg、炸70kgと。また「米国750ポンド破片爆弾」もあり。41×163センチ、375kg、炸175kgと。この最後のものはフリードマン本には見あたらず。

○ p.59 鹿屋などの昭和20年5月頃の戦訓では、地上火災機の搭載爆弾は8~9分で誘爆する。但し信管付きか?

○ p.60 「完全性の」→「安全性の」

○ p.60 ある史料とは、今日の話題社の本か、艦長モノのどれか。

○ p.70 那覇駐屯地に「99式6番通常爆弾」あり、23×108センチ、63kg、炸32kgと。ただし「陸軍」用と誤って説明してある。

○ p.72 『別冊第一巻』→『別冊 第一巻』

○ p.74 99式25番通は那覇にもあり、30×173センチ、250kg、炸60kgと。

○ p.87 イタリアのフィアットBR20は、1トン半爆弾×1を搭載、1936から飛んでいた。

○ p.98 『金剛』も36センチ級。

○ p.99 「当然、信管も」→「当然、5号爆弾の信管も」

○ p.102 「49.62kg」は、どうも 496.2kg と思われる。

○ p.104 那覇に「500ポンド半徹甲爆弾」の展示あり、30×120センチ、250kg、炸66kgと。 また昭和19年2月17日のトラック空襲で、清澄丸に中った爆弾は艦底で爆発。明石に中ったのは下甲板まで達して不発、と。すでに遅延式か?

○ p.116 「しかも簡単確実な照準機でも当たる」→「しかも簡単な照準機でも確実に当たる」

○ p.120 「まず平塚出張所で」→「まず工廠の平塚出張所で」

○ p.121 藤枝静男の小説『イペリット眼』は、平塚海軍火薬廠に眼科医として勤めていた頃の見聞に基づく。イペリットのことを「徳薬」と秘称したと。工員は3日で肺に違和感を訴え、やがて指の股に外傷が生ずる。

○ p.124 2003年に井戸汚染だと騒ぎになったのは、この「鹿島の海岸」。

○ p.124 「昭和14年まで盛んに撃った」→「昭和19年まで盛んに撃った」

○ p.133 牛用生物兵器は研究していたとの戦後文献もある。怪しいものだが。

○ p.140 ねじれ中翼もあり。

○ p.151 このランチャーの写真が、防研蔵『噴進兵器参考書』(館山海軍砲術学校編・S20-3)に載る。6.3mもあるようにはちょっと見えない。また同史料によると、仮称3式1番28号には、2型、2型改1、2型改2 というサブバージョンがあった。いずれも着発信管付き。炸薬0.580kg(98式爆薬)、射距離500mで、半数必中界は半径9mとある。

○ p.153 6番27号を2弾斉射した爆発状況の写真も『噴進兵器参考書』にある。炸薬は1.2kgだと。

○ p.159 「実用弾頭部」→「実用頭部」

○ p.170 99式6番2号は那覇駐屯地に実物があり、24×107センチ、全64kg、炸39kgと展示されていた。

○ p.171 海軍上等整備兵曹で三座水偵の磁探員だった広瀬昭二氏よりのお手紙にて、理由は後者だと判明。6番は両翼に1発づつ。ところが25番は胴体に1発のため、雑音源となってしまうのだった。なおまた、磁探は後部座席スペースも使うので、そこの金具はすべて取り外し、木箱を椅子とし、磁探員自身は落下傘も持たずに搭乗したそうだ。

○ p.178 Vulcanized fiber は19世紀末英国の発明で、木綿ぼろを抄造した原紙を塩化亜鉛液に漬けて表面を膠化させたものをラミネートする。日本では大6からつくっていた。錆びず、カビず、燃えず、油を通さず、電気絶縁体である。北越製紙の長岡工場は「ファイバー」をつくっていた。皮革やゴム、金属の代用品だった。防毒マスクの箱、物料投下筒、防弾タンクに使われた他、海軍航本は200リットルのドラム缶と20リットルのジェリ缶を昭和18年からつくらせた。また王子製紙は陸軍航本に頼まれて、昭和19年5月から江戸川工場で紙製のドラム缶をつくった。竹のタガをはめたという。

○ p.179 『噴進兵器参考書』を見ると、どうも1番9号は、28号の転用らしい。炸薬900グラム、信管0.2秒。水偵の翼下につけた写真あり。

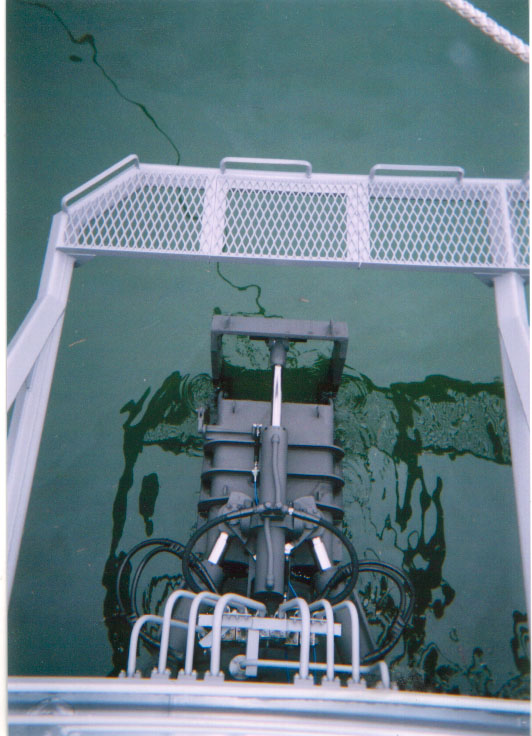

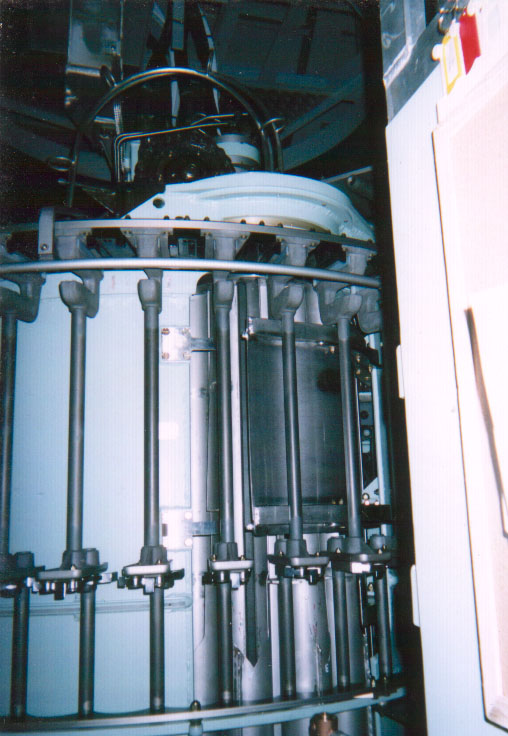

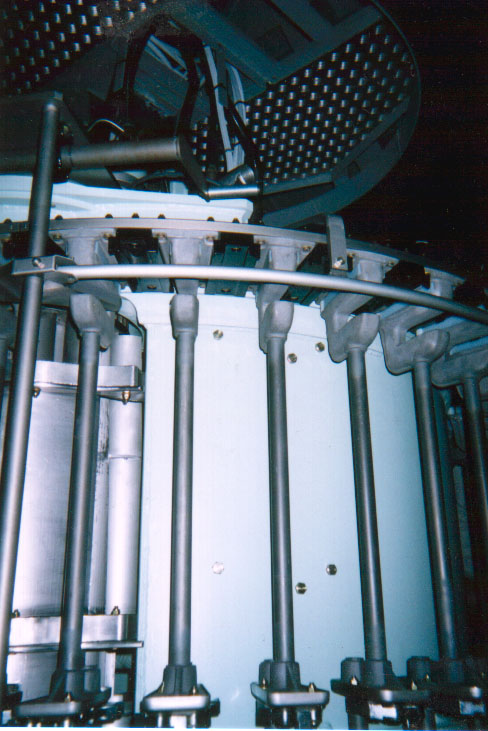

○ JR爆雷。全長1850、径360、円筒爆弾型。尾部に撃発信管。水圧安定装置、検磁棒付き。0.2秒信管で、40m以上または浮上中の潜水艦に対し撃発もする。8m/s で沈んで行き、磁気変化を感じて爆発。130mで自爆。炸130kg、全300kgだった。航空機は150ノットからでも投下でき、Max高度100mだった。25番積める飛行機なら2個積めた。

○ 昭和11年に日露戦争を回顧した本の中で陸軍人いわく、当時「焼夷弾」という言葉は無く、「延焼弾」と言った、と。

○ 高度5000mからヱ式20ミリMG(旋特1型)を撃つと、そのタマは22.22秒で地面に落ちてくる。

○ 1916春、海軍大尉ルプリュールは、対気球焼夷火箭を発明。1機が火箭8本を同時に発射。それを2~3機編隊でやる。1916-5-22ヴェルダン上空で気球攻撃開始。その後、ロケットは焼夷弾に代わった。陸軍航空本部編『仏軍航空戦史』(大14)より。

○ 英はWWIIで工場地帯用の125kg焼夷弾、および1.7kgのエレクトロン、テルミット弾(ベルリン用)を落とした。他に人の背丈ほどもある油脂焼夷弾も。

○ p.187 とうじ、爆弾の直径の3倍厚の鉄筋コンクリートは、防弾力があると考えていた。2m厚で1トン爆弾に耐える、と。

○ 昭和14年5月の重慶は木造が多く防空力もなくわずかな爆弾で大損害をうけた。第二回空襲は1年後。

○ p.191 なぜ「火四弾」を陸軍文書で「カ四弾」と書いたかというと、カタカナならば支那人は読めまいと考えていたのである。防諜上、よくこういうことをした。国際宣伝に利用され易いデリケートな兵備だと懸念していたのか、非常にすごい秘密兵器だと考えていたのかどうかは、分からない。

○ p.194 スイス人が1940-3にフィンランドを調査し、人の背丈の1.5倍あるソ連の集束焼夷弾の写真を撮っている。尾翼は折りたたみ式で、うちわ状に開き、旋転力を与える。子弾は1.5kgでHEも混合。フィ人呼んで「モロトフのパン籠」と。

○ スペイン内戦では、非ハード目標、市街などには、2~3ポンド焼夷弾をバラまいた。

○ p.199 米軍戦後資料によれば、2式6番21号の子弾は重さ1kg×36個である、と。充填炸薬量はやはり分からない。

○ p.204 「その後どうなかったかも」→「その後どうなったかも」

○ p.205 「昭和18年4月13日~~~開発しようとしていた。」→トル。これは陸軍の話であって、関係が無い。

○ p.206 草鹿龍之介『聯合艦隊』S27-4の124頁によると、草鹿→空技廠の和田中将→浅田という流れだったと。着発では対飛行場制圧ほとんどできなかったという実感から。

○ p.209 これも『聯合艦隊』の124頁によると草鹿がそもそも発案したのだという。

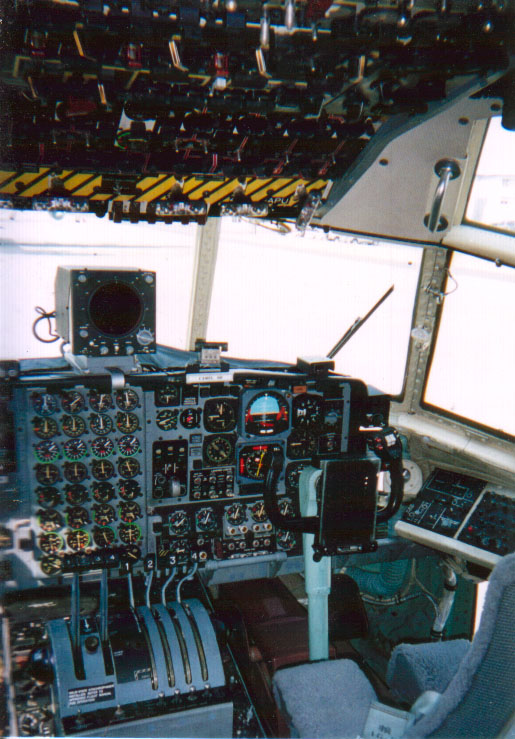

○ B-26Bは、先行するA-20と同様に、胴体巾を最小限に抑えたデザインであった。ただしA-20のコクピットが完全ワンマンと徹底していたのにくらべ、B-26Bでは右隣の爆撃航法士をすこし後ろに下げる、梯状並置のレイアウトに妥協していた。

○ p.213 「駆逐艦×8隻」→「駆逐艦8隻」

○ p.214 水木しげるのマンガが正確ならば、沈められる前に軽機と小銃も撃ったらしい。

○ p.215 「そのまま利用できる点にあった」→「そのまま利用できる点に独創があった」

○ p.220 「甲板を掠めたり」→「甲板をかすめたり」

○ p.221 「無意味化したのも事実であった」→「無意味化したのが実態であった」

○ p.225 「92式250瓩」→「92式500瓩」

○ p.230 「増槽を設けるいう」→「増槽を設けるという」

○ p.231 『破竹 海軍経理学校第八期補修学生の記録』(S47)によると、昭和19年7月に一航艦参謀長・小田原俊彦大佐は戦闘機に反跳爆撃させようと考えていた。10月に大西中将が一航艦司令長官として比島に来るやただちに爆戦特攻の決意を語ったと。

○ p.238 なぜ海軍が先に特攻する必要があったのかについては、鳥居民氏の洞察が素晴しく冴えている。小著を書いていた時点では、まだ鳥居氏の全著作に目を通すことができなかった。

○ 『破竹』694頁によると、721空は、1式陸攻×2隊=72機、整備員までいれて7000名以上となり、戦力発揮上かえって不利だった、と。

○ p.241 安積幸二『火薬』(S17)によると、黄色薬は蒸気で溶かしたあと紙型に流し込み、そののち砲弾/爆弾に入れ、紙と金属の隙間にパラフィンを流し込んだ。つまり、蝋が使ってあったら、それはTNTではなく黄色薬が主薬なのだと疑える。黄色薬=下瀬薬=ピクリン酸である。特薬(毒ガス)の「きい」と混同してはならない。

○ p.242 「一資料によると~~~計画していたのだろうか。」→トル。んなこたーない。爆管は、桜花そのものを母機から分離するときに用いた。今のH-IIロケットがSRBを切り離すのに使っている爆発ボルトのご先祖。ただし宇宙では導爆線、大気圏内では電気が点火に使われる。

○ 長射程・大推力を可能にするコンポジット推薬は、高分子化合物に過塩素酸アンモニウムを混ぜてロケットの燃焼室に流し込むもの。日本は戦後の「カッパ6型」ロケットで初めて国産した。

○ p.246 銀河で離陸するためには桜花の頭部の長さを縮める必要があったのだ、とするのは、J.Cohen『戦時戦後の日本経済 上』(邦訳1950)。……たぶん間違いであろうが……。

○ p.251 車輪離陸の五〇型も考えたが、滑走路が短くてダメとされたと、コーヘンは書いている。なお修武台記念館に桜花一一型の実物があるとの噂をこの本の執筆時点で聞いていたが、その場所が分からず、また見学不可能であろうと思い込んでいた。

○ 『噴進兵器参考書』によると、「特殊小型爆撃機 小型」「特殊小型爆撃機 大型」なるものあり、どちらも炸529.9kg有し、8.3~9.2秒ロケット推進。無線操縦で敵爆撃機編隊に突っ込ませた。もちろん無人。

○ 陸軍航空本部『と號用爆弾及と號機爆装ノ栞 其の三』(S20-4)によれば、キ67(飛龍のこと)は、80通×2 または 500kg×1 または 250kg×3 または 25通×3 または 400瓩破甲×2 または「一、六米櫻弾」×1を積むとある。つまり桜弾(『日本航空機辞典』によれば重さ2900kg)は、径が1.6mだったのか? 尚、他に桜弾を積む陸軍機はないらしい。

○ p.254 安瓦薬は日本独自の爆薬である。なお、陸軍の航空爆弾は別な本にかなり詳しい数値表を載せたと記憶している。その書名失念。

○ p.256 「全100kg」→「炸17.100kg、全101kg」

○ p.256 87式は、昭和3年1月27日制式である。

○ p.257 88式4キロ演習爆弾は昭和4年6月3日制式。塩化第二錫は発煙剤である。

○ p.258 92式15キロは制式決定が昭和8年3月29日。

○ p.259 陸軍のガス砲弾も「92式」以降の番号である。きい1号(イペリット)と、きい2号(ルイサイト)を50:50でまぜているようだ。制定は昭和9年以降。

○ p.259 92式250キロの制式は昭和8年7月10日。炸薬は黄色薬または茶褐薬で、前者の場合パラフィン1.0kgが含まれる。

○ p.259 92式500キロの制式は昭和8年7月11日。これも「と」号にそのままでは使えず、弾頭接続部に補強帯を巻き、弾尾に補強環を装した改修型とする必要があった。500キロは「と」号に使うときは翼を切断する、とも。炸薬量にはパラフィン4.1kgを含むそうなので、ピクリン酸か。

○ p.260 93式は10キロの誤りではない! 防研蔵の「ソ軍関係史料」で判明するが、小粒薬が0.043kg入っているだけなのである。制式は昭和9年7月18日。

○ p.260 94式10キロのセメントは「マグネシウム系」ともいうのだが、それは「タタキ」のことだろうか。小粒薬は0.550kgである。昭和9年6月30日制式。

○ p.261 94式50キロは最近も沖縄で掘り出されている(朝雲99年5月27日)。炸薬19.26kgで、昭和9年11月21日制式。

○ p261 94式100キロは炸45.5kgで昭和9年11月21日制式。

○ p.261 95式4キロは、発煙剤0.190kg、昭和11年3月13日制式。

○ p.262 97式12キロは、点火剤が4.5kg入り。昭和14年3月4日制式。

○ p.263 「あお」はホスゲン(甲剤ともいい、大正から存在)で、「あおしろ」は「あお」90:「しろ」10で混ぜたもの。「あか一号」はジフェニール青化砒素でクシャミ系。「みどり一号」は塩化アセトフェノンで催涙である。「きい一号」はイペリットでガス状となる。「きい二号」はルイサイトで液滴状となる。「ちゃ一号」は青酸ガスである。なお秋山『陸軍航空概史』によると、陸軍の爆弾は昭和13年ころに、流線形から量産しやすい円筒形にスタイルが変わり、そのころすでに、15キロあかしろ(刺激剤)、50キロきい、50キロあか、50キロちゃ、50キロエレクトロン焼夷弾があったという。なお同書であかをホスゲンと書いているのは誤解を招くだろう。

○ p.263 「97式30キロ爆弾」というのもあった。炸11.080kg、被包熔融2号淡黄薬。昭和15年6月19日制式。

○ p.264 「カ四」は、前田哲男『戦略爆撃の思想』によると100式50瓩焼夷弾で、ゴム片の入ったもの。山口多聞・一連空司令官は、海軍の焼夷弾より大威力と認めていたという。

○ p.265 100式50瓩は黄燐だけでなくいろいろ混合した。昭和15年9月30日制式。

○ p.266 「76発を収容」→「76発を集束」 「30発を収容」→「30発を集束」

○ p.270 3式100kg爆弾・普通は、「と」号に使うときには「口絞り」「尾部補強環」でないとダメ。現地で改修する。信管は延期に装定。

○ p.272 3式250kg爆弾・普通は、「と」号には、弾頭を「口絞り」、弾尾上補強環をつけたものしか使うな、との文書あり。一史料に、炸薬は103kgと。

○ p.273 3式1000瓩爆弾は全重990.0kgである。弾頭が熔接のため、と号には弱すぎる。そこで弾頭を「口絞り」、弾尾に補強環を装した(改)を是非用いなければならないのである。なお、『と號用爆弾及と號機爆装ノ栞』によれば、炸薬は49.3kg、伝火薬は45グラムである。

○ p.274 4式60瓩について『と號用爆弾及と號機爆装ノ栞 其の三』は、これは96式6番通なのだと書いてある。しかし、96式の6番通は無い。となると陸軍航本のこの一級資料も、懐疑的に読まねばならぬ。

○ p.274 4式100キロ爆弾について『と號用爆弾及と號機爆装ノ栞』は、これは現地で「口絞り」するだけでOKとしている。信管は延期に装定。

○ p.274 4式250kg対艦爆弾には、炸薬の他に、伝火薬320グラム。

○ p.275 4式250キロ爆弾跳飛型は、海軍の99式25番通1型と同じである。 4式500キロ爆弾はおそらく海軍の2式50番であろう。しかし製造数が少なくて陸では入手困難であった。 4式60瓩は、『と號…栞』によれば、海軍の96式6番通だと。

○ 『と號…栞』には、他にも、「4式400kg破甲爆」と「4式200kg破甲爆弾」が見える。前者は炸薬20.56kg、パラフィン0.96kgと。30榴の破甲榴弾を改造したもので、信管は弾底のみ。と号の99襲などに用いた。後者は24榴破甲榴弾改造でやはり弾底信管のみ。炸薬11.83kg、パラフィン0.66kgだった。

○ p.276 800キロは「4式800kg対艦爆弾」といい、炸薬320.3kg、伝火薬1816グラム。と号用には0.2秒の丙信管をつけた。

○ p.277 「火へんに慮」は「炉」の旧字体である。しかし、より正しくは「炻器爆弾」と書く。材質はセトモノではない。耐酸炻器といって、海軍の「マル呂」の燃料槽などの素材として陶器メーカーが作っていた。

○ p.228 今岡和彦『東京大学第二工学部』(1987)によれば、「まるケ」は「決戦兵器」の意で、陸軍科学研究所、東芝や日立、二工の電気工学科の福田節雄教授らがS19秋から開発、S20-6末に浜名湖で「実射実験」した。真空管を使う。IRホーミング爆弾で本体長さ4~5mという。9月の鹿島灘上陸に間に合わすつもりだった。終戦後すべてバラバラにして焼く。

○ p.279 ふ号の海軍版は「八号兵器」といい、潜水艦に水素ボンベを抱かせていき、米沿岸で放流する構想。S19-6まで伊五五にそのような工事をしていた。

○ p.280 今岡和彦『東京大学第二工学部』によれば、S18に参本と軍令部の双方から二工助教授の糸川に特攻機の依頼あり。第58機動部隊は200隻というので誘導弾200発つくればいいだろうと、自分の名をとって「イ号爆弾」としてIRホーミング弾を研究した。S20-8に琵琶湖の軍鑑島で初テスト。松岡洋右の使者が来て完成見込みならポツダム受諾中止を奏上するとのことだったが試作はともかく量産はムリと答えた。8.16に図面を焼き、モノはバラして東京湾に捨てた、と。兵頭いわく、陸海どちらか不明だが、実験場からしてこの話は海軍系か。

○ 吉田隆『造船官の記録』によると、奮竜は「三式噴進弾」に十文字翼などをとりつけてデータをとった。

○ 以下も雑記。「50kg投下発烟弾」というのがあったか。 陸軍航空隊はS12-10-26から12-13までに、330トンの爆弾を落とした。これは同盟通信社 ed.『鉄牛と荒鷲』(S15-7)。 海軍航空隊は南京に対して160トンの爆弾を投下。南京のぞく中支には計900トンの爆弾を投下。これはS12-12-31の統計。バイアス湾上陸の10-12から10-31だけでも、対陸戦協力で560トンの爆弾を落とした。

○ p.285 「晩近の」→「輓近の」

○ p.287 末國・秦の刊年は1999のあやまり。

○ p.288 「千葉」→「千藤」

○ p.289 『大型爆弾試験報告』は、第8号~第壹壹合冊が神奈川大学図書館にある筈。那須信治教授。S18-11、「マル秘」、ガリ版。250~1000kg爆弾を用いた。掩壕内の98軽爆を500kg爆弾で大破させた等、本格的な実験だった。

○ 京都空襲の際の米軍爆弾破片がどこかに保存されていて、その厚さは20ミリあると。

○ 本書で必要あるときは、1ポンドを453.6グラム、また、1トンは2205ポンド、また、1フィートは30.48センチで換算してある。

リンク